„Paula’s Lebkuchen“ oder die unglaubliche Geschichte der Familie Freund

Videokonferenz mit dem jüdischen Zeitzeugen William C. Freund am JEG

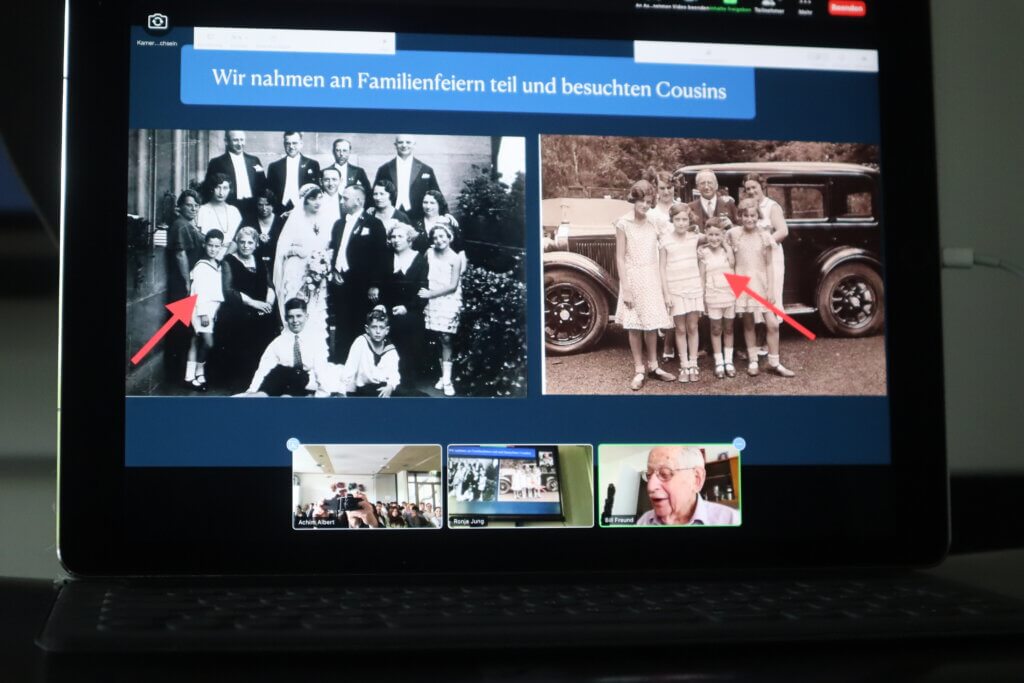

„Was Sie und ich tun können, ist, der Opfer zu gedenken, insbesondere derer, die im Holocaust starben, und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht.“ Dieser Appell von Nancy Freund-Heller an die Schülerinnen und Schüler der Q11 des Julius-Echter-Gymnasiums macht die Verantwortung deutlich, zu der sich das Fach Geschichte bekennen muss, sobald es um die Zeit des Nationalsozialismus geht. 78 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bot sich dank Nancy und ihrem Vater, Dr. William C. Freund, am 16. Mai die einmalige Gelegenheit, einem der letzten noch lebenden Augenzeugen live zu begegnen. Per Videokonferenz aus New Jersey zugeschaltet, gab er gemeinsam mit seiner Tochter, die mit ihrem Mann gerade Deutschland besucht, einen anrührenden Einblick in die Geschichte der jüdischen Familie Freund, die vor den Nazis aus Deutschland in die USA fliehen musste.

Zur Einführung erläuterte Freund-Heller den Grund für ihren Besuch in der Region: Ihre Familie stammt nämlich aus Kleinwallstadt. Seit über 20 Jahren erforscht die New Yorkerin, die lange in der Finanzbranche tätig war, nun schon den Stammbaum der Freunds. Geweckt wurde ihr Interesse durch Großmutter Paula, die in New York echte Nürnberger Elisenlebkuchen gebacken hat. „Mich interessierte die Geschichte meiner Familie. Und so begann ich.“

Mit der Machtergreifung Hitlers beginnt der Terror

Anhand von Beispielen aus ihrer Familie machte Nancy die Schülerinnen und Schüler mit einigen Fakten zur jüdischen Geschichte in Deutschland vertraut. In diesem Zusammenhang müsse man auch über Antisemitismus sprechen und darüber, wieso den Juden so viel Leid widerfahren ist. Dann übergab sie das Wort an ihren Vater William C. Freund; der sei zwar schon 96 Jahre alt, aber immer noch „der Lausbub der Familie mit einem guten Sinn für Humor“. Diesen zeigt er gleich, indem er lächelnd seine Tochter korrigiert, denn er sei schließlich ein halbes Jahr älter. Gut gelaunt begrüßt er via Zoom die Zuhörerschaft am JEG: „Es ist jetzt 9.00 Uhr früh in New Jersey und die Sonne scheint.“ Dann erzählt er dem gebannt lauschenden Publikum seine Geschichte.

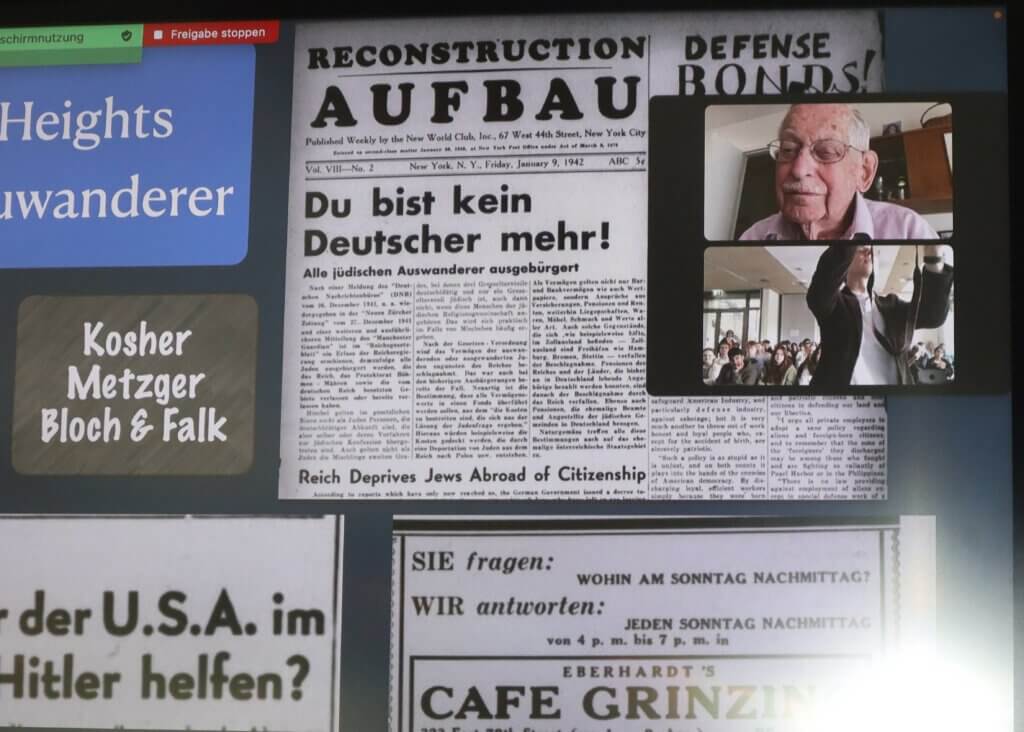

Für seinen Vater Hugo kam es 1933 nicht in Frage, die Heimat zu verlassen; er glaubte, dass Hitler nicht lange an der Macht bleiben werde. „Unsere Familie führte ein typisch deutsches Leben – das heißt, wir waren zuerst Deutsche und dann Juden“, charakterisiert Freund die damalige Einstellung, wie sie für einen Großteil der jüdischen Bevölkerung Deutschlands typisch war. Sofort setzte jedoch der Terror gegen sie ein: William Freund kann sich noch erinnern, wie eine fanatisierte Meute an seinem Wohnhaus in Nürnberg vorbeimarschierte und grölte: „Wenn´s Judenblut vom Messer spritzt, dann geht´s noch mal so gut“. Die Mutter zog ihn gleich vom Fenster weg und den Vorhang zu. Aus der Volksschule wurde er hinausgeworfen und musste eine jüdische Realschule besuchen.

Vater Hugo Freund von der SS grausam misshandelt

Zwei Erlebnisse sind Freund besonders im Gedächtnis geblieben: Einmal stürmte plötzlich die SS ins Haus und verhaftete seinen Vater. Er wurde mit anderen Juden in eine Stadion getrieben und unmenschlich verprügelt. Darauf fasste Hugo Freund den Entschluss zur Auswanderung. Kein leichtes Unterfangen, da viele Länder nicht bereit waren, jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Dank eines Visums, das ihnen ein Cousin vermittelte, gelang im Jahr 1937 endlich die Ausreise nach New York. „Ohne ihn wären wir alle umgekommen“, bekennt Freund sichtlich bewegt.

Ein anderes Mal begegnete der etwa zehn Jahre alte William auf der Straße einer Gruppe ihm unbekannter Jugendlicher, die ihn einfach so als „jüdisches Schwein“ beschimpften. Dann packten sie ihn, zwangen ihn, in einen Streukasten zu steigen und schlossen den schweren Deckel. Freund bekam Panik. Es war dunkel, der Deckel ließ sich nicht öffnen. Er schrie verzweifelt um Hilfe. Zum Glück hörte ihn jemand und befreite ihn. Dieses traumatische Erlebnis lässt Freund bis heute nicht los: Oft träumt er noch davon, und seit dieser Zeit kann er sich kein Kleidungsstück mehr über den Kopf ziehen.

Paula’s Lebkuchen

In New York kamen die Freunds, also William, seine Schwester Margot und die Eltern Hugo und Paula, mit nur sieben Dollar in der Tasche und ohne Englischkenntnisse an. Die wirtschaftliche Situation in den USA war schwierig, das Land litt unter den Folgen der Großen Depression. Vater Hugo, eigentlich Kaufmann von Beruf, musste froh sein, dass er eine Stelle im städtischen Leichenhaus ergattern konnte. Mutter Paula fand Arbeit in einer Lippenstiftfabrik. Ihr Sohn erinnert sich noch daran, dass sie, wenn sie von der Arbeit kam, überall mit Lippenstift beschmiert war. Auch der junge William musste zum Unterhalt beitragen: Nach der Schule zog er mit einem Schuhputzkasten durch New York; pro Kunde verdiente er fünf Cent: „Bis heute tut es mir leid, dass meine Kindheit so vergangen ist.“

Jetzt zum Lebkuchenrezept seiner Mutter Paula: Noch in Nürnberg hatte ihr ein Nachbar, Angestellter einer alteingesessenen Lebkuchenfirma, gegen Bezahlung das Rezept verraten. Während des II. Weltkriegs kamen die Freunds auf die Idee, dieses geheime Wissen zu nutzen. Sie eröffneten in New York eine Bäckerei mit dem Namen „Paula‘s Lebkuchen“ und verschickten ihr Produkt in die ganze USA, mit großem Erfolg. Aus dieser Zeit stammt auch ein Foto, auf dem William Freund mit einem Backblech in der Hand abgebildet ist. „In Wahrheit hab ich aber nie mitgeholfen“, verrät er schmunzelnd. „Da ich in der Familie am besten Englisch konnte, erledigte ich im Büro die Korrespondenz.“ 1951 verkaufte die Familie dann Bäckerei und Rezept. William Freund machte später eine erstaunliche Karriere; nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften brachte es der einstige Schuhputzjunge erst zum Professor und schließlich zum Vizepräsidenten der New Yorker Börse. Der American Dream wurde für ihn Wirklichkeit! Seinen Wurzeln als deutscher Jude ist er bis heute treu geblieben; nicht nur spricht er fließend Deutsch, bisweilen mit deutlichen Anklängen an den Dialekt seiner alten Heimat, sondern er rechnet im Kopf weiterhin mit deutschen Zahlen. Seinen Vornamen hat er allerdings amerikanisiert, denn eigentlich ist er als Kurt Wilhelm geboren.

„Jeder soll frei sein, Anderssein ist okay!“

Zeit ihres Lebens blieben Paula und Hugo Freund in der großen deutsch-jüdischen Gemeinde New Yorks verwurzelt und behielten ihre Muttersprache bei. Für ihre Enkelin Nancy Freund war es schlimm, dass sie sich mit Großmutter Paula kaum verständigen konnte. Deren letzten Worte waren Verse aus Heinrich Heines Gedicht „Loreley“. Dass Nancy heute so gut Deutsch spricht, obwohl sie bescheiden das Gegenteil behauptet, rührt von diesem Erlebnis her, das sie dazu anspornte, die Sprache des Herkunftslandes ihrer Familie zu erlernen.

Zum Schluss ihres Vortrags wartet Nancy mit einer Überraschung auf. Sie besitzt nämlich, wie ihre Kinder und Enkel, zusätzlich zum US-amerikanischen auch einen deutschen Reisepass, da sie als Nachfahrin vertriebener Juden einen gesetzlichen Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. „Nach dem letzten US-Präsidenten kann man ja nie wissen“, meint sie augenzwinkernd, obwohl sie bisher nicht wirklich an eine Rückkehr nach Europa gedacht habe. Als Jüdin fühle sie sich in den USA nach wie vor sehr sicher. Und auch wenn sie bereits viele Reisen nach Deutschland absolviert habe, seien ihre Empfindungen immer noch gemischt. Für jüdische Überlebende sei Deutschland voller Gespenster – die Erinnerungen an die Opfer des Holocaust. Natürlich sei keiner der Anwesenden schuld, so Nancy Freund-Heller, es sei aber wichtig, an das den Juden angetane Unrecht zu erinnern. Deswegen sollten sich die Schülerinnen und Schüler für Vielfalt und Inklusion einzusetzen: „Jeder soll frei sein, Anderssein ist okay!“

Eine Geschichtsstunde der ganz besonderen Art!

In der anschließenden Fragerunde kamen erneut die Themen Aufarbeitung und Erinnerungskultur zur Sprache. So betonte William Freund, dass er aus der Tatsache, dass er mittlerweile einer der letzten Überlebenden des Holocaust sei, für sich die Pflicht ableite, vor anderen darüber zu sprechen, solange er sich physisch dazu in der Lage fühle. Seine Tochter ergänzte, dass sie durch ihre historischen Recherchen viele weitere Familienmitglieder entdeckt habe, die, nach der Vertreibung durch die Nazis, auf der ganzen Welt verstreut leben. Einige Verwandte habe sie sogar über Facebook kennen gelernt. Ausgangspunkt ihrer Nachforschungen war dabei Kleinwallstadt als Herkunftsort der Familie. Auf diese Weise entstand übrigens der Kontakt zu Achim Albert, einem Experten für die jüdische Geschichte Kleinwallstadts, und zu Ronja Jung, seit ihrer Schulzeit am JEG ebenfalls ausgewiesene Kennerin der Materie. Ihnen ist es zu verdanken, dass Nancy und ihr Vater sofort bereit waren, in einem Vortrag von ihrer Familie zu berichten.

So sei aus dem Forschen über die Familiengeschichte ein Sprechen über die Familiengeschichte geworden, resümierte Nancy abschließend. Bevor William Freund die Zoomkonferenz verließ, erwähnte er, dass seine Tochter am Tag zuvor Geburtstag gehabt habe, worauf die Schülerinnen und Schüler der Q11 spontan mit Applaus gratulierten. Herzlich verabschiedete Nancy ihren Vater und setzte damit den Schlusspunkt dieser ganz besonderen Geschichtsstunde.

Thum